耐震性能に優れた新築・注文住宅

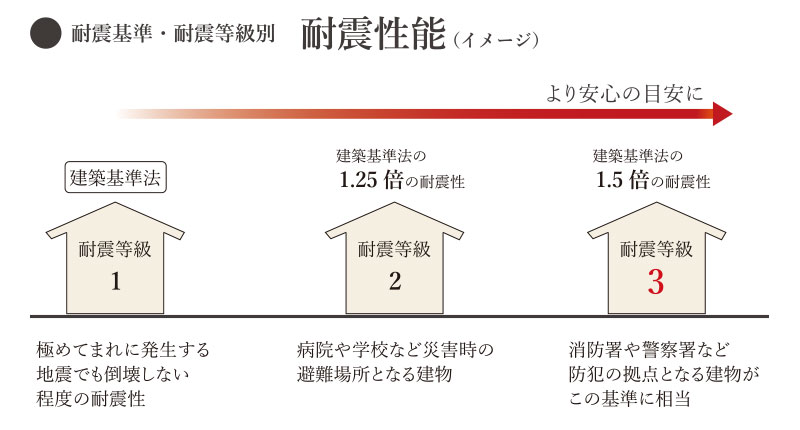

木造住宅における「耐震性能」には、いくつかの基準があります。

まず、建築基準法の仕様規定は、国民の生命を守ることを目的とした最低限の基準で、震度6強から7程度の地震に「1回耐える」ことを想定したものです。

一方で、性能表示計算は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいた基準で、より明確な耐震性能の評価が可能です。

さらに、許容応力度計算は建築基準法に定められた構造計算の手法の一つで、構造の安全性をより厳密に検証できる高度な方法です。

私たちスムースは、2016年の熊本地震で震度7の地震が2度発生したという事例から、繰り返す大地震に備える必要性を痛感しました。

その経験を踏まえ、全棟において初回プラン提案から「許容応力度計算」による耐震等級3を確保し、住まいの安全性を最大限高めています。

震度7クラスの地震が複数回発生しても耐えうる構造と、バランスの取れた設計により、命だけでなく、暮らしや財産も守れる住まいを提供します。

スムースの構造

許容応力度計算とは、構造材の主要な部位(柱・梁など)に荷重(家自体の重さに加えて家具等の中に置かれるものの重さの総和)や外力( 地震の力や風の力など)が作用した時にどのような力がかかり、材料の強度が足りるか。また有害な変形を起こさないか等、包括的な検討を行います。

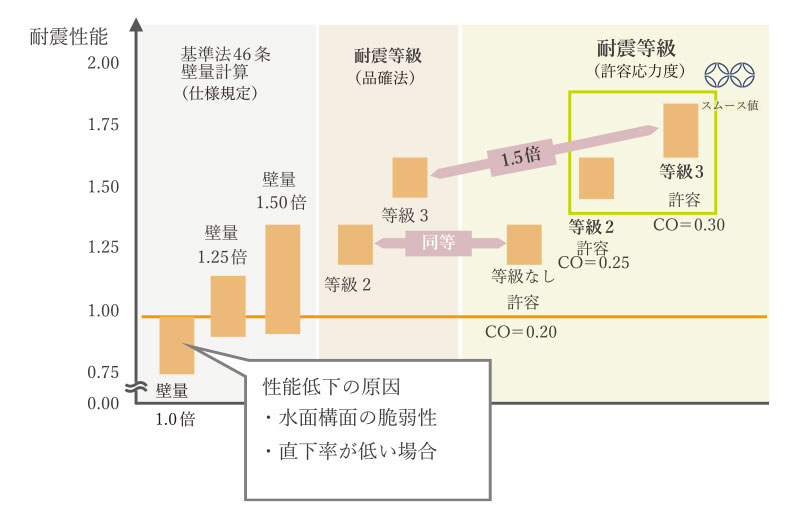

仕様規定は許容応力度計算と比較すると検討項目が少なく、構造計算と呼ぶにはあまりにも程遠いものです。以前から建設業では構造計算の義務化、仕様規定の廃止をすべきだと言うような議論もされています。

スムースでは許容応力度計算 による耐震等級3 を取得しています

● スムースの家を長持ちさせるためのひみつ

スムースの家は『住宅性能表示制度』に定められている評価項目のひとつである『劣化対策』の最上等級を取得しています。

※構造材自体の強度が長期間保たれることは耐震性能の保持にもつながります。

構造安全のピラミッド

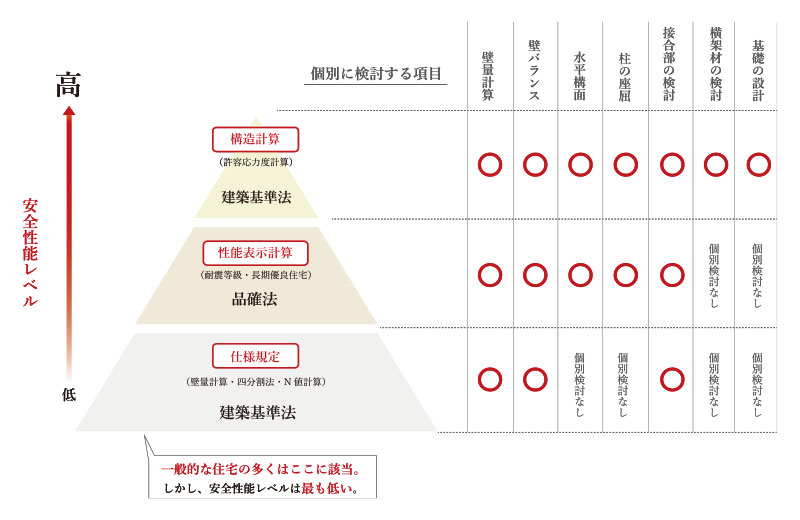

耐震性を評価するための方法には、主に以下の3つがあります。

・建築基準法の仕様規定

・住宅性能表示制度に基づく性能表示計算(品確法)

・建築基準法における許容応力度計算

現在、多くの住宅では最も基本的な「仕様規定」によって設計・確認されています。

その中でも、スムースでは最も精度が高く耐震性に優れた「許容応力度計算」を採用しています。

これは、性能表示計算で確認される項目をさらに細かく、構造部材ごとの力のかかり具合(応力)まで詳細に検討するものです。

たとえば、同じ条件でも性能表示計算よりも多くの耐力壁が必要になるなど、構造の安全性をより厳しく評価します。

柱や梁など、すべての構造部材に対して力の伝わり方を1つずつ計算していくため、設計に時間とコストはかかりますが、

本当に地震に強い住まいを実現するには、この許容応力度計算による設計が欠かせません。

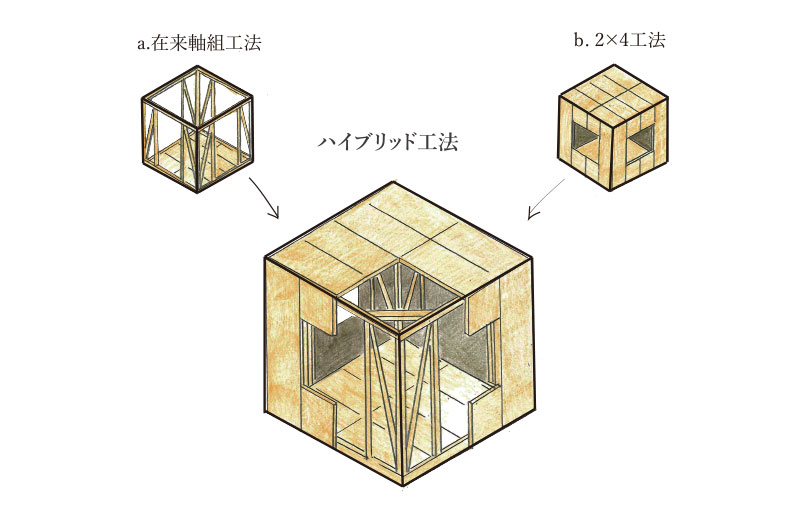

ハイブリット工法

スムースでは在来軸組構法(a) と2×4工法(b) のいいとこどりをしたハイブリッド工法を採用しています。

ハイブリッド工法では、在来軸組構法の「開口部を大きく取ること」や「間取りの更新性」の良さを活かしつつ、 2×4工法の「面で力を分散させる」という特性を備えています。

許容応力度計算を実施

全棟許容応力度計算を実施し、許容応力度計算により耐震等級3

を取得しています。(間取りにより異なる。)許容応力度計算による数百ページに及ぶ構造計算書で目に見える安全安心の裏付けをしています。

NEW 京都東山を望み奏でる家

住み継ぐ暮らし(モデルハウス2022)

風薫る2階リビングに愉しむ家

豊かな庭のある継承の家

受けつぐ風景を活かした平屋

緑と繋がる縁側のある家

庭をのぞむ畳リビングの家

居心地をつくる造作のある家

小さく心地のいい家